呼吸は、心身の健康にとって、とても重要です。

良質な呼吸ができているかどうかが、心身の健康、意欲に大きく影響します。

このページ以降の「重要な呼吸」の講義は、瑞雲のマインドフルネス瞑想のWebコースの講義を引用して紹介します。

また、リラクゼーション法でも説明しましたが、マイナス思考になった時に、意図的な呼吸をすることで、その思考から離れることも可能です。

まず、このページでは呼吸の重要性、呼吸とは何か、どんな呼吸がよいのかを学びます。そして、次のページ以降でで呼吸の訓練ができ、呼吸法も持てます。

心身の状態、人生を大きく左右する呼吸

呼吸は、ただ空気を身体に取れり込んているというだけでなく、私たちにひじょうに重要なことをもたらしています。

日常生活で良い呼吸・悪い呼吸のどちらをしているかで身体の状態、心の状態は大きく変わります。呼吸は人生を左右しています。

疲れやすい、ストレス・疲労感が抜けない、心血管・呼吸器・消化器の問題、肥満なども良い呼吸ができていない、呼吸の悪い習慣が原因の場合が少なくなく、呼吸のしかたを改善すると大幅に改善されることがあります。

呼吸とは何か

呼吸とは、空気中から酸素を取り入れ細胞の代謝によって生じた二酸化炭素を排出するガス交換です。命の要と言えます。

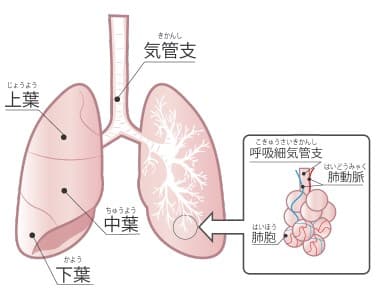

鼻や口から吸い込んだ空気は、喉頭(こうとう)を通り気道から気管に入ります。気管は左右の肺のなかに入ると2つに分かれて気管支となります。

気管支は肺で20回以上の枝分かれを繰り返して、その先には肺胞(はいほう)という空気が入った小さな袋がブドウのふさのようについています。

肺胞は、直径0.2〜0.5mmの半円形で数は成人で3億個。両肺の肺胞を広げると約70m2。

家でいうと2〜3LDKに匹敵する広さ。酸素と二酸化炭素のガス交換は、肺胞とその周囲を取り囲むように走っている毛細血管との間で行われます。

全身をめぐった血液は肺胞の袋に二酸化炭素をはき出します。 同時に肺胞の中の酸素が血液のなかに取りこまれます。

肺では酸素と血中の二酸化炭素を交換し、二酸化炭素の増加した静脈血を酸素に富んだ動脈血に変換させます。

呼吸の酸素が生きるエルネギーを生む

人間や動物は食事をして、食べ物は口、胃、腸を通っている間に分解され 体に吸収しやすい養分に変わります。

この養分のうちブドウ糖という栄養がエネルギーの主なもとになり、体の中で、このブドウ糖などの栄養と呼吸で取り入れた酸素が結びつくとエネルギーが生まれます。

そして、酸素が使われエネルギーが生まれたあとには二酸化炭素ができます。二酸化炭素は体内にあると有害なため肺から呼吸により体の外に吐き出されます。

酸素を届けるヘモグロビン

酸素を全身の細胞に届ける役割を担っているのは赤血球の血色素のヘモグロビンです。ヘモグロビンは酸素とくっつき酸素ヘモグロビンとして全身を巡ります。

酸素ヘモグロビンは、血管で身体を巡り酸素を必要とする場面に遭うと酸素を切り離すようになっていて細胞に酸素を受け渡しています。

その場面とは低酸素状態、二酸化炭素の高濃度状態、酸性度が高い状態、高体温時などです。

酸素飽和度とは赤血球中のヘモグロビンのうち酸素と結合しているヘモグロビンの割合です。動脈血の中にどの程度の酸素が含まれているかを示す指標で正常な酸素飽和度はおおよそ96%以上です。

実は大事な二酸化炭素

二酸化炭素は体内にあると有害ではありますが、実は呼吸において二酸化炭素は重要です。

二酸化炭素の濃度が高いすぎるのは良くないですが、低すぎると酸素ヘモグロビンから酸素が離れなくなり酸素が血液から細胞へ供給されにくくなります。

また、血中の二酸化炭素が少なくなりすぎると、気道の平滑筋が収縮して息がゼーゼ―する、喘息を起こします。増えると気道が広くなり酸素を効果的に取組めるようになります。

現代人の多くが呼吸が浅く多く呼吸過多の傾向がありますが、呼吸過多は二酸化炭素を排出しすぎ濃度を低くしすぎていることになります。

そして、身体が二酸化炭素に耐える力が低くなるとまた呼吸が浅く多くなり、十分に酸素を取り込むことができなくなります。

血液の酸性度が高くなると

また血液の酸性度が高くなると呼吸数が多くなります。血液の酸性度は二酸化炭素の量も関係していますが食事も関係しています。

人類は太古の昔から95%はアルカリ形成食品、5%の酸性形成食品を摂取していたのが、しだいに逆転し今は多くが酸性形成食品になっています。

酸性形成食品は加工食品、乳製品、肉類、パン、砂糖、コーヒーなど。アルカリ形成食品は野菜、果物などです。

良い呼吸とはどういう呼吸か

最適な量で酸素を取り入れ二酸化炭素を排出できて、その他の面でも体全体にもプラスになる呼吸方法を「良い呼吸」と言います。

〇 良い空気

使う空気が悪いもの、きれいに酸素が含まれていなければ、どんなにたくさん呼吸をしても良い呼吸にはなりません。

喫煙をしている人はできれば禁煙することをお勧めしますし、空気の悪い環境にいることはできる限り避けましょう。

〇 肺活量が多い

肺活量は、安静時の呼吸状態で最大限に息を吸い込み、力いっぱい努力して吐ききる空気量のことで、呼吸時に呼吸器官内を移動できる最大の空気量です。

そして肺活量が少なくなると正常な肺活量の人よりも呼吸回数が増えることになりますが、呼吸回数が増えても必要とされるに十分な酸素をガス交換することはできません。

肺活量を改善する訓練法は次のページの講義で紹介してあります。

〇 ゆっくり深い呼吸

安静時に1回に吸う息で肺に取り込む空気量は一般成人は約500mL程度ですが、肺胞までいたらない鼻から気管支までの間にある空気はガス交換をすること ができません。

そのため、そのまま再び外へと吐き出されること になり、この約150mLを解剖学的死腔(しくう)と言います。

ゆっくり深い呼吸のメリット

成人の通常に1回に吸う息で肺に取り込む空気量は約500mL。これに平均的な1分間の呼吸回数の16を掛けると、1分間で約8,000mLの空気を肺に取り込んでいることになります。

でも1回につき約150mLの空気は解剖学的死腔でガス交換されませんから、(500mL−150mL)×16回=5,600mLの空気が実質的に肺胞で1分間にガス交換される量です。

いつぽう、ゆっくり深い呼吸で1回に倍の約1,000mLを取り込むと同じ空気を取り込むための呼吸回数は8回ですみ、すると(1000mL−150mL)×8回=6,800mLの空気が実質的に肺胞でガス交換される量になります。つまり、とても効率的なガス交換ができます。

深呼吸に要注意

一般的に言われている深呼吸、思われている深呼吸は、吐く息を長くし息を吐き切るようにしますが、そういう呼吸は特別な時にして、日常の呼吸ではそうしないようにします。

なぜなら、そういう深呼吸は二酸化炭素を吐き出し過ぎてしまいます。二酸化炭素が足りなくなるとヘモグロビンが酸素を手放さなくなり、体内の組織・細胞に送られる酸素が少なくなります。

× 口呼吸 〇 鼻呼吸

運動量の多いときは口呼吸でないと酸素供給が追いつかないですが、それ以外では鼻呼吸が良いです。人体は構造上、呼吸は鼻でするようにできています。

空気が肺に達する道は鼻腔から喉頭までの上気道と、気管から気管支までの下気道に分けられますが、口呼吸は上気道を息が通らない呼吸になります。

上気道には入ってきた空気を加湿・加温したり微細なゴミを除去する役割があり人体を守っています。

口呼吸のデメリット

口が乾きやすくなり口の中が酸性になり虫歯や口臭の原因となります。鼻による空気のろ過作用がなくなり、外気と一緒にゴミやウィルスなどが直接体内に入ってしまいます。

取り込む酸素量が多くなり酸素過多となってパフォーマンスの低下につながります。

口が開くと舌が落ちてしまい、いびきや無呼吸症候群のリスクが高くなります。睡眠の質が悪いと疲れが取れにくく日中の活動に影響が出ます。

その他、口が開くとあごが後退して気道が狭くなり、そのため無意識に頭を前方へ突き出してしまい結果的に猫背になりやすくなります。

鼻呼吸のメリット

口の中の乾燥を防ぐことができたり、鼻腔で外気を適切な湿度・温度としたりゴミやウィルスの侵入を防ぐことができて、免疫力を守り強くします。

健康維持に欠かせない一酸化炭素は、鼻腔で分泌されていて、鼻から肺、血管、全身に運ばれることになります。気道や血管を拡張もします。

血圧の調整、恒常性の維持、神経伝達、免疫機能、呼吸機能などでも重要な役割があり、病気のリスクが減り全体的な健康状態の向上に関係しています、

鼻呼吸は、頭部が前方へ突き出ることがないため呼吸が楽にできます。血液中の酸素と二酸化炭素のバランスが良くなり、細胞に適切な量の酸素を運ぶことができます。酸素供給がよくなり、脳と体が活動しやすくなります。

× 胸式呼吸 〇 腹式呼吸

呼吸のしかたには胸式(きょうしき)と腹式(ふくしき)呼吸があり、普段から腹式呼吸をしているようになりましょう。

なお、腹式呼吸は次の次のページの講義で練習します。その前に次のページの講義で呼吸の基礎訓練をするようにしてください。

胸式呼吸のデメリット

胸を膨らませて行う呼吸で、肋間筋(ろっかんきん)などの胸の周辺の筋肉を使います。

空気を吸い込むとき胸や首肩を動かすので、その周辺に力が加わります。肩が上下して筋肉に緊張状態を与え喉が閉まるなどの影響もあります。このため瞑想には不向きです。

また胸式呼吸が通常の呼吸になっていると睡眠時にも首や肩の筋肉が働いてリラックスできず、しっかり睡眠がとれなくなります。

腹式呼吸のメリット

肺の下にある横隔膜(おうかくまく)を使い横隔膜が上下に動くことで呼吸します。

呼吸により胸の周辺の筋肉が動くことはあまりないので首や肩、喉がリラックスした状態を保てます。重心も下にさがり体に安定感が生まれます。安定的な空気の供給も可能になります。

脳から直接出ている末梢神経は迷走神経と言い腹部にまで分布していますが、腹式呼吸は腹部までの迷走神経のバランスを調え、心身のリラックス効果があります。

横隔膜が動きリンパ排液の助けになりデトックス=体内に溜まった有害毒物の排出を高めます。リンパは体内の下水道のようなもので老廃物や余分な体液を体外に排出しています。

また腸が動き腸の活動が良くなり、研究によって腸と脳の関係が解明されるようになってきていて、ストレス耐性や癒し、免疫力向上などに腸の重要性がわかってきています。

〇 二酸化炭素への耐性が適切

上記の「呼吸とは何なのか知ろう」で説明しましたが、呼吸は酸素を身体に取り込むことですが、そのためには二酸化炭素も重要です。

現代人は日常的に呼吸が浅く呼吸過多になっていて二酸化炭素を排出しすぎているのも問題ですが、そのために脳の受容体が二酸化炭素に過敏に反応するようになって、二酸化炭素に耐える力・耐性が低くなっている傾向があり、それがまた呼吸過多、良い呼吸をできないことにつながっています。

二酸化炭素への耐性が高いと、安静時も運動時も楽に呼吸ができるようになりますし、細胞に十分に酸素が行き渡るようになりパフォーマンスが高まります。

アスリートの高地トレーニングに学ぶ

マラソンなどのアスリートが空気の薄い(酸素の薄い)高地でトレーニングをして地力、持久力等を高めますが、それは二酸化炭素への耐性を高めていることでもあります。

また、少ない酸素に対して人間の体は赤血球を増やすことで適応しようとし、赤血球の量が増えると細胞に酸素を運ぶ能力が向上するとともに、筋肉に乳酸がたまりにくくなり、疲れにくくなったり、運動パフォーマンスや持久力が向上します。