前ページの「ブッダが最初に説いたことと覚りの中身」にあるようにブッダの覚ったことは「縁起」で、サンユッタ・ニカーヤに次のように記されています。

わたしがさとり得たこの法は(中略)

世の人々は五つの感覚器官の対象を楽しみとし、それらを悦び、それらに気持ちを高ぶらせている。それらを楽しみとし、それらを悦び、それらに気持ちを高ぶらせている人々にとって、実に、この道理、すなわちこれを条件としてかれがあるという縁起の道理は理解しがたい。

前ページで学んだ根本教理の「四聖諦」の苦集滅道、「三相」の諸行無常、一切行苦、諸法非我(無我)は、縁起から導き出されることです。ですから縁起はブッダの仏教の肝と言うことができます。

縁起の道理には、ブッダが覚った最初期の一般的な道理と、その後に精緻になった応用の道理があり、両方が含まれている記述は『ウダーナ』に、ブッダの覚りを開いたときのこととしてあります。

そのとき世尊は、七日のあいだずっと足を組んだままで解脱の楽しみを享けつつ坐しておられた。

ときに世尊は、その七日が過ぎてのちにまたその瞑想から出て、その夜の最初の部分において、縁起を順の順序に従ってよく考えられた。

これがあるときにこれがある。これが生起するからこれが生起する。

- すなわち無明によって生活作用があり

- 生活作用によって識別作用があり

- 識別作用によって名称と形態があり

- 名称と形態とによって六つの感受機能があり

- 六つの感受機能によって対象との接触があり

- 対象との接触によって感受作用があり

- 感受作用によって妄執があり

- 妄執によって執着があり

- 執着によって生存があり

- 生存によって出生があり

- 出生によって老いと死、

- 憂い・悲しみ・苦しみ・愁い・悩みが生ずる。

このようにして、

この苦しみのわだかまりがすべて生起する。

その夜の中間の部分においても、縁起の逆の順序に従ってよく考えられた。

すなわち、これが無いときにこれが無い。これが消滅するからこれが消滅する。

- 無明を止滅するならば生活作用が止滅する。

- 生活作用が止滅するならば識別作用が止滅する。

- 識別作用が止滅するならば名称と形態とが止滅する。

- 名称と形態とが止滅するならば六つの感受機能が止滅する。

- 六つの感受機能が止滅するならば対象との接触も止滅する。

- 対象との接触が止滅するならば感受作用が止滅する。

- 感受作用が止滅するならば妄執も止滅する。

- 妄執が止滅するならば執着も止滅する。

- 執着が止滅するならば生存も死滅する。

- 生存が止滅するならば出生も止滅する。

- 出生が止滅するならば老いと死、

- 憂い・悲しみ・苦しみ・愁い・悩みも止滅する。

このようにして

この苦しみのわだかまりがすべて止滅する。

わかりやすくすると

一般的な縁起の道理

- これあるときにこれあり、これ生じるが故にこれ生ず

- これなきときにこれなし、これ滅するが故にこれ滅す

この道理は此縁性(しえんせい)とも呼ばれるもので、次のことも意味しています。

- 一切のものは、互いに因縁として依存しあう関係にある、関係しあって存在する、縁に依存して存在する

- 一切のものは、一瞬たりとも安定はしていない、そのもの自体として存在はしない、そのものの実体というものはない

これを三相に当てはめると、一切のものが、不安定で変化し生じては滅するということは諸行無常の無常性、変化・生滅が潜んでいて完全でないということは一切行苦(皆苦)の苦性、そのものの実体がないということは諸法非我(無我)の無我性となります。

縁起は、このように一切のものが無常性、苦性、無我性にあり、一切の互いに因縁となっている関係が自然の中で様々な形をとって現れることを示しています。

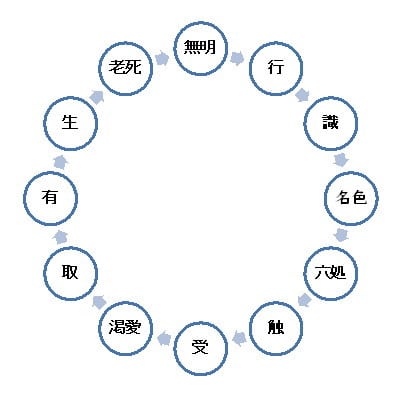

応用の縁起の道理(十二因縁)

一般的な原理が進展して精緻な道理となりました。十二因縁とも呼ばれ、現実の人生の苦悩を滅するための12の条件を系列化したものになります。また、生まれ変わり、輪廻が繰り返される原因、つながりを表してもいます。

上記のウダーナの表現を次のように漢訳にしたものが知られています。

順(順観)の縁起

無明 → 行 → 識 → 名色 → 六処 → 触 → 受 → 渇愛 → 取 → 有 → 生 → 老死

- 無明の縁から行があり

- 行の縁から識があり

- 識の縁から名色があり

- 名色の縁から六処があり

- 六処の縁から触(しょく)があり

- 触の縁から受(じゅ)があり

- 受の縁から渇愛があり

- 渇愛の縁から取(しゅ)があり

- 取の縁から有(う)があり

- 有の縁から生があり

- 生の縁から老死があり

- 愁悲苦憂悩が生ず。

このようにこの一切の苦蘊の集起がある。

逆(逆観)の縁起

- 無明の残りない離滅の故に行の滅があり

- 行の滅の故に識の滅があり

- 識の滅の故に名色の滅があり

- 名色の滅の故に六処の滅があり

- 六処の滅の故に触の滅があり

- 触の滅の故に受の滅があり

- 受の滅の故に渇愛の滅があり

- 渇愛の滅の故に取の滅があり

- 取の滅の故に有の滅があり

- 有の滅の故に生の滅があり

- 生の滅の故に老死の滅があり

- 愁悲苦憂悩が滅す。

このようにこの一切の苦蘊の滅がある。

各要素の意味

- 無明:真実を知らない、ありのままを知らないこと

- 行:思考、意図、行為

- 識:見る・聞くなど認識されるものを知ること

- 名色:名の心・精神と色の身体・物質

- 六処:眼耳鼻舌身意、対象に触れる六つの処

- 触:対象に六処が触れた認識

- 受:対象への苦・楽・不苦不楽の感受

- 渇愛:欲しいなどの抑えられない欲求

- 取:執着。執着して心にとどめること

- 有:生命の存在

- 生:生まれること

- 老死:老いと死