このページの講義で学ぶ「六処(ろくしょ)」に関する縁起の知識は、ヴィパッサナー瞑想で気づきの力、メタ認知の力が開発されてきたときに、それを活かすためにとても役立ちます。

ヴィパッサナー瞑想は六処に関連する縁起を自覚するようになり制御するものとも言えます。

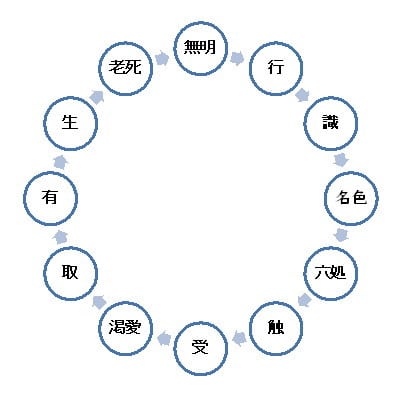

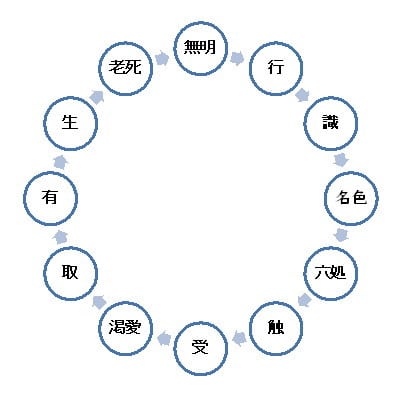

六処は、前ページの「縁起」で学んだ十二因縁「無明 → 行 → 識 → 名色 → 六処 → 触 → 受 → 渇愛 → 取 → 有 → 生 → 老死」にありますが、六処に関わる縁起・プロセスに気づけて制御できるようになることは苦からの解放につながります。

これから説明する縁起・プロセスは人体の中で一瞬の間に起きていますが、分けて考えることを仏教ではして、そして、ヴィパッサナー瞑想の修練で実際に分けてとらえることが可能になります。

六処に関する縁起

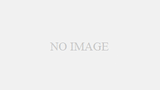

六処は六門や六根とも言いますが、処は接触場所という意味、人間が世間を知る、世間と接触して世間を認識して感受する感覚・認識器官「眼、耳、鼻、舌、身、意(心)」のことです。

六処にはそれぞれに認識する対象があり、対象は所縁または縁境と呼ばれ、例えば眼が認識する対象・所縁は色(物質)というように、六処に対して六境「色、声、香、味、触、法」(しきしょうこうみそくほう)があります。

そして、六処がそれぞれの所縁と接触すると、例えば眼が色に接すれば「見た」、耳が声(音)と接すれば「聞いた」、舌が味と接すれば「味がした」のように所縁に触れたと情報を得ます。これを六識「眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識」と言います。

六処、六境(所縁)、六識を一覧にすると次になります。

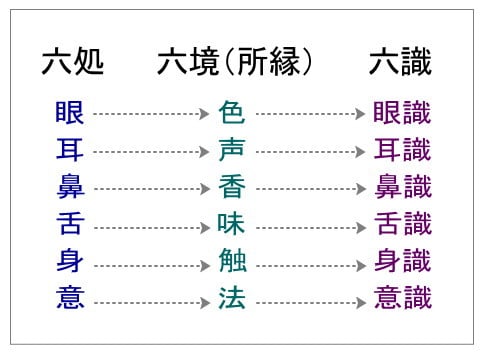

そして、識は処が所縁と接触すると必ず生じるわけではなくて、関心、心が向くことで生じます。例えば、今このサイトの画面の文字を見ていて眼が文字に接触し眼識は生じていても、身体に衣服などが触れてることは感じていない、身識が生じていないでいることがあります。

例えば、ぼぉーとしている時や一つのことに集中している時に、眼の前のものや鳴っている音に気がつかない、見ること、聞くこと、眼識、耳識が生じないことがあります。

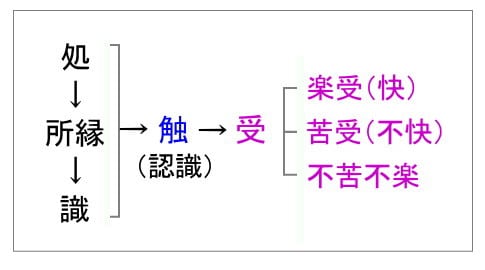

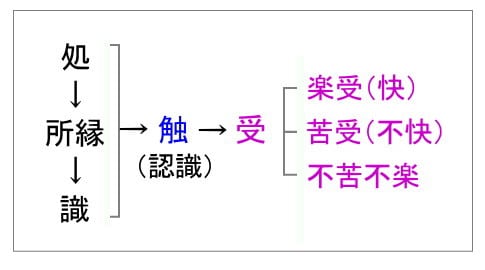

そして、処と所縁と識の3つがそろったとき触が生じます。接触の触とまぎらわしいですが、この触は認識のことです。識は「見た」など所縁を認めた段階、触はそれ以上に認識した段階です。

次に、触=認識が生じると所縁に関しての感覚=受が生じます。受は3種類、楽受(快)、苦受(不快)、不苦不楽または捨(快でも不快でもない)の分類になります。

受はそれにつながる結果を生む主役になり、受がその先が苦になるかどうかの分かれ目になります。

苦の生じる縁起の順の十二因縁「無明 → 行 → 識 → 名色 → 六処 → 触 → 受 → 渇愛 → 取 → 有 → 生 → 老死」では、受の次は渇愛になっています。

前ページの講義「四聖諦(苦集滅道)」で、ブッダは苦の原因は渇愛であると説いたとサンユッタ・ニカーヤにある次のことばを紹介しました。

比丘たち、とうとい真実としての苦の生起の原因<集諦>とはこれである。

つまり、迷いの生涯を繰り返すもととなり、喜悦と欲望とを伴って、いたるところの対象に愛着する渇愛である。すなわち、情欲的快楽を求める渇愛と、個体の存続を願う渇愛と、権勢や繁栄を求める渇愛である。

苦を生じさせないための方法

サンユッタ・ニカーヤの続きに次のようにあります。

比丘たち、とうとい真実としての苦の消滅<滅諦>とはこれである。

つまり、その渇愛をすっかり離れることである。すなわちそれの止滅である。それの棄捨であり、それの放棄であり、それから解放されることであり、それに対する執着を去ることである。

苦を消滅する、生じさせないためには、渇愛をすっかり離れること、止滅することと説かれています。渇愛を生じないようにする、渇愛を消せよいということです。

では、それにはどうしたら良いでしょう。

縁によって生じる縁起ですから、渇愛にいたらないように縁起・プロセスを断つことを考えて実行します。また渇愛を消すようにします。八正道によりそうします。特にヴィパッサナー瞑想でつく気づきの力・メタ認知力とその習性が重要になります。

六処、所縁を管理する

渇愛になる識「眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識」を生じることが少なければ渇愛を生じる可能性は減りますから、渇愛を生じることになるような六処「眼、耳、鼻、舌、身、意(心)」と所縁「色、声、香、味、触、法」との接触を少なくする、ないように自己管理します。

八正道の戒の項目も含んだ、ステップ2で始めた「日常の基礎、瞑想の土台のスタート」がこのことになっています。実は六処をすでに簡単にして説明して始めたことがあります。その部分を抜粋して再掲すると

少欲とは

(処は根とも言いますが)五根の小欲に努めます。五根とは眼根、耳根、鼻根、舌根、身根の五つの感覚器官の働きのことで、この各感覚器官での欲を少なくするよう努めます。

- 眼で見る欲を少なくする

- 耳で聞く欲を少なくする

- 鼻で香りをかぐ欲を少なくする

- 舌で味を感じる欲を少なくする

- 体に快楽を求める欲を少なくする

私たちは五根の「眼、耳、鼻、舌、身」と意(心)の6つから刺激を受けて生きています。この6つへの刺激を少なくすると心は安定しやすくなります。できるだけ刺激の少ない暮らしをしましょう。

そして、ヴィパッサナー瞑想でつく気づきの力、メタ認知力を役立てて、自分の日常、今の六処、所縁がどうかを自覚して改善するようにもします。

六根清浄

六根清浄(ろっこんしょうじょう)という言葉を見聞きしたことがあるかもしれませんが、六根は六処の別名で、六根清浄とはこのことを表わしています。

六根(六処)が欲にまみれていると正しい道(八正道)の実践、成就はかなわないから、欲を断って心を清らかな状態にすることで、そのために山籠もりなどをして俗世との接触を断って、欲を生じるものを見ない、聞かない、嗅がない、味わわない、触れない、感じないことが行なわれました。

識、触を管理する

処と所縁の接触から識が生じ、識が縁となり触が生じますが、縁起・プロセスを識どまり、触どまりにする方法があります。

識は「見た」や「聞いた」等ですが、これはヴィパッサナー瞑想の「見ている」「聞いている」等の気づきのしかたと同じです。ヴィパッサナー瞑想でこのように気づきがしっかりとできるようになると、その気づきより次のプロセスに進まなくなるので識どまりにすることが可能になります。

触は対象の認識段階「〇〇を見た」「〇〇を聞いた」等になり、それに好悪などの意識が加わると次のプロセスの受に進みますが、これもヴィパッサナー瞑想の「見ている」「聞いている」等の気づきをしっかりできると好悪などの意識が加わらず触どまりにすることが可能になります。

さて、完全な輪廻からの解脱を目指す出家の修行者の場合は、ここまでのプロセスの段階の管理を徹底していきます。一般世間の暮らしをしている人の場合は、次の受の段階で管理することが現実的に多くなりますし役立つことになります。

◎ 受を管理する

触・認識が生じると、それが縁となり受が生じます。

受は下記の三種類がありますが、実は人間にとって必要なことでもあります。出家して世間から離れて世間的な危険・リスクの少ない暮らしているのとは違って、一般世間で暮らしている場合には特にそうです。

受の必要性

ステップ1の講義「瞑想の重要性‐脳として」で脳の自動反応の必要性を説きました。それと同様、人間は受により、命にとって危険で避けるべきことか助けになり役立つことかを察知しています。

一般世間で暮らしている場合は、世間の暮らしを離れて、ある意味で世間の危険・リスクから守られている修行者以上にさまざまなことがあり危険・リスクがあります。

また、受は感情でもあります。感情には暮らしをプラスに豊かに良くする面もあります。感情の発生する手前の識どまりや受をプラスに活かさない暮らしをしていると感情を味わうことがどんどんなくなり無味乾燥のような状況になっていくことがあります。

世間の暮らしを断った修行者はそうして解脱を目指せばよいのですが、一般世間でそうしていると一般的な生活への意欲が減退し普通の生活の持続が困難になってきます。私はミャンマーから帰国時に長老(サヤドー)にこのことを忠告されましたが本当にそうでした。

受のリスク、課題

楽受(快)、苦受(不快)をリスクを知り、どう進めるかが課題です。

人間は楽受(快)、苦受(不快)によってどうなるマイナス面、リスクがあるでしょう。

- 楽受(快)によって、それを生み出した対象・所縁をもっと継続させよう、さらに多くしようと考え、ますます求める身口意の業(行為)を生じさせます。

- 苦受(不快)によって、不愉快になったり腹が立ったり、それを生み出した対象・所縁を嫌い、憎み、二度と見たくないなど悪い面でそのものに心をとどめてこだわるようになります。そうした身口意の業を生じさせます。

前ページの「克服すべき煩悩とは」の三毒「貪瞋痴」は次でした。

貪(とん)

貪欲(とんよく):むさぼること、必要以上に求める心。好ましいと感じる・思うものをもっとという心

瞋(じん)

瞋恚(しんに):怒り、憎しみ、好ましくないと感じる・思うものを嫌う、排他的に思う心

痴(ち)

愚痴(ぐち):おろかさ、真理に対する無知の心、誤った見解による心

受は煩悩を生じる縁でもあります。

受の管理方法

受は管理して上手に対処できれば、暮らしや人生にプラスに活かすことができます。

ヴィパッサナー瞑想の気づく力、メタ認知力で自分に生じている心の現象を自覚することが大事です。「(今、私は)快と感じている、不快と感じている」、快・不快は、例えば「(今、私は)怒りを感じている」等と、そのような感情として気づくことでもよいです。

まず気づいて自覚しないと、受のままの身口意の業(行為)をしてしまったり、次の縁起・プロセスの渇愛に無自覚に進んでしまいます。

気づいて受どまりにして消滅させ改善

ヴィパッサナー瞑想の気づきでは、ただ気づいていればその心の現象が消えていきますから、受をそのまま進めないほうが良いなら、そのまま気づいていて消えるのを待ちます。

すると例えば、自分に苦受(不快)が生じたとき、そのまま自分がそうなった対象・相手へ、その感情での態度や言動をすることを止められます。

ステップ4で仏教は「己事究明、自己改革のため」や「自己反省第一主義」と学びましたが、仏教は、自分に生じていることを対象・相手のせいにするよりも、こちらを選択します。そして自己改革、自己変容、自分を向上するために自分の内にある因を探ります。

また、苦受(不快)でなく楽受(快)でも、そのままに進めれば自分にとって善くないことになる場合があります。

例えば世間で「自分が快と感じることを選べば成功する」等と言われていることがありますが、今、快と感じることは過去からの縁・フィルターによりますから、それが成功や幸福につながるとは限りません。楽受(快)もそうなっている自分の内の因を吟味する必要があります。

受から転じてプラス思考・感情に

楽受(快)でも苦受(不快)でも、そうなっている自分の内の因を知る、そして改善しよう、プラスにしようとすることが大切です。

そうすることで楽受(快)からでも苦受(不快)からでも、感謝を見つけられ、感謝の気持ち、幸福感情を味わえるようにもなります。さらに純粋にありがたい、嬉しい、幸せ等と現れた楽受(快)はそのまま、その感情をいっそう味わうことも可能になります。

例えばマイナス感情になったとき、その感情を深めたり感情のまま言動せず、感情が現れていると気づき続け消えるのを待ちます。次に自分になぜマイナス感情が現れたのか自分の内を探ります。すると原因が解け改善の道がわかったり、場合によっては感謝の気持ちになれることがあります。

楽受(快)の場合も、自分になぜその感情が現れたのか自分の内を探ると、場合によっては感謝の気持ちになれることがあります。

感謝の気持ちや幸福感情で過ごすのは自分の内に善き因をつくること、善き身口意の業を生じさせることになります。そして自分が変わり縁起自体の生じかたが変わるようにもなります。

◎ 渇愛、取を管理する

縁起で苦に進んでしまう十二因縁の場合、受の次は渇愛、渇愛の次は取で取は執着のことです。この2段階が苦に進むかどうかの最終決定段階・プロセスになります。

なお、渇愛とはものごとを貪ったり執着することを指しますし、渇愛と取・執着は人体の機能として分けて知ることはないとも言えるので一つとして考え管理することで良いと考えられます。

渇愛、取を管理方法

渇愛・執着は、例えば試験に合格する、このコースをやり抜く、八正道に取組む等とか、善いことの達成・成功のため必要なものもありますから、全てが何でも即ダメというものではありません。

日々暮らしていて渇愛や取・執着があり、それが善い渇愛、執着なのかどうか、その程度や質は適正かどうかを自問することが大切です。

その中には例えば、ある人への愛情がその人にとって大切なことを大切にするのではなく自分の利己的な欲のためにその人に執着していたりすることや、人々の安心・幸福に貢献するための事業の達成が名誉やお金への執着に変わってしまっていたりということなどもあります。

日々の生活の中で、まずヴィパッサナー瞑想でつく気づきの力、メタ認知力で、自分の渇愛・執着に気づき自覚するようになることが大切です。

そして、目的と手段をはき違えるようになっていないかや、異常な渇き、偏執のようになっていないかなどに気づくようにします。そして、そうであれば改善するようにします。

ヴィパッサナーで六処に関する縁起をおさめる

ダンマパダ35

心は、とらえがたく、軽々とざわめき、欲するがままにおもむく。その心をおさめることは善いことである。心をおさめたならば、安楽をもたらす

ダンマパダ36

心は、きわめて見がたく、きわめて微妙であり、欲するがままにおもむく。英知ある人は心を守れかし。心を守ったならば、安楽をもたらす

ダンマパダ37

心は遠くに行き、独り動き、形体なく、胸の奥の洞窟にひそんでいる。この心を制する人々は、死の束縛からのがれるであろう

ヴィパッサナー瞑想に取組んで気づきの力、メタ認知の力と習性を養って日常で活かすことは、六処に関する縁起・プロセスに気づき・自覚して適切に対処しておさめることで、心をおさめる・制すること、守ることになります。

このことを頭にとどめておいて、ヴィパッサナー瞑想の習得、修練をして、ヴィパッサナー瞑想の気づきの力、メタ認知の力と習性を日常で活かせるようになっていきましょう。