前のページの講義「釈迦ブッダの生涯」で、ブッダの成道、仏教の発生について知りました。

この講義では参考に、仏教以前から以後まで、仏教が起きたインドの宗教関連の歴史と仏教の歴史をお話しします。

インドの宗教に関する歴史

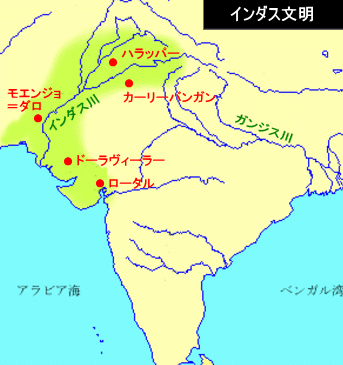

紀元前2600年頃、インド北西部にある大河のインダス川のほとりに世界四大文明の1つインダス文明が生まれました。インダス文明はモヘンジョダロなど遺跡で知られていますが、詳細はインダス文字が未解読なためまだ不明です。住んでいたのはドラヴィダ人で農耕民族でした。

インダス文明は紀元前1900年を境に衰退していき、少し後に現在のイランとその周辺から生活エリアを拡大していったアーリア人が進出してきました。

アーリア人は紀元前1400年から1300年頃になると小国家をつくり始めて、しだいに優位性を増して、紀元前1300年から1200年にはドラヴィダ人とアーリア人がぶつかり「十王戦争」が起きアーリア人が勝利したとされています。

十王戦争に勝利した国が主体となり小国家が吸収・合併されて紀元前600年頃には有力国家は16、他はその属国となり、ブッダの釈迦国はコーサラ国の属国だったと伝わっています。

バラモン教の誕生

この間に、アーリア人がドラヴィダ人をしだいに周辺に追いやり階級主義が現れてきて、沐浴や火を使った儀式などの儀礼をとり入れたバラモン教が形づくられました。アーリア人とドラヴィダ人の混血もあり宗教の融合もありました。

バラモン教は、バラモンという宗教者の神からの宣託をベースに、王族・貴族が国を治める階層主義のカースト制度が基軸になっています。

紀元前800年から500年にかけてバラモン教の教えを理論的に深めた古ウパニシャッド哲学が形成されました。同じ頃、一連の宗教文書の4大ヴェーダが現在の形で成立してバラモンの特別性がはっきりと示されました。

バラモンへの反発、ブッダ

バラモンたちが堕落します。それに反発して多くの思想家が現れブッダもその一人。

なお、反発は経済が発展しバラモン以外の階級が豊かになってきたことなどが考えられ、彼らはバラモンの地位的特殊性を否定、堕落を批判したので、特にバラモンの支配をよく思っていなかったクシャトリヤ=王族・武人階級に支持されました。

紀元前4世紀頃、マウリア王朝がインドを統一しました。この頃、仏教は最も隆盛していました。

バラモン教はヒンドゥー教に、仏教の消滅

紀元後1世紀前後に、民族宗教や民間信仰を取り込んで行くようにしてシヴァ神やヴィシュヌ神の地位が高まりバラモン教の勢力は失われていきます。4世紀になると、他のインドの民族宗教などを取込んで再構成されてバラモン教はヒンドゥー教へと発展し継承されました。

仏教は4世紀以降、ヒンドゥー教に押されて衰えていき、11世紀、イスラム教の浸透で寺院が焼かれるなどの排撃を受けたことなどのこともあって、インドからは13世紀はじめには消滅しました。

仏教の歴史

仏教は紀元前500年頃、ゴーダマ・シッダールタが覚りを開きブッダとなって説法を始めたことから始まりました。

ブッダはヒマラヤ山脈の南側、インドの北東部を流れるガンジス川中流のマガダの地で説き、バラモン、クシャトリヤや農業・商業・牧畜に従事するヴァイシャ層に広がっていきました。

サンガ、教団の発生

帰依者が出家してサンガという教団をつくり在家信者も増えていきました。

第1回、2回の結集

ブッダの死後、比丘たちが集まってブッダの教えを互いの記憶を確認しながら編集しました。これを結集と言います。編集と言っても最初期は口伝で書き記されることはなかったと言われています。

「比丘」は仏教で決められている戒を受けて仏門に入った男子修行者のことで一般的に僧と言われ、女性修行者は比丘尼、尼僧と言われます。

第一結集はブッダの死の翌年に500人の修行完成者・阿羅漢が集まり行われ、マハーカーシャパが座長で、アーナンダが法(ダンマ)とウパーリが律(ヴィナヤ)の編集の責任者でした。

第二結集は約100年後、戒律上のことで異議が生じたことをきっかけに700人の比丘を集めて開かれたとされています。

アショーカ王の保護

仏教はさらにインド各地に広がり、特に紀元前3世紀のマウリヤ朝のアショーカ王の保護のもとでインド全域に広がりました。アショーカ王がいなかったなら仏教は今のように残ってはいなかったと考えられます。

マウリヤ朝の3代目の王アショーカ王(在位前268~232)は、戦いによって多くの血が流されたことに心を痛め仏教に帰依し、ブッダの慈悲の精神をもとにした法を国の統治の基本とし、石柱碑の全国設置やストゥーパを建設、スリランカやギリシャ等への伝道の実現などをしました。

なお、アショーカ王は仏教をインドの国教にしたと言われることがありますがそれは誤りです。アショーカ王は仏教だけではなく広くさまざまな宗教を保護しました。バラモン教はもちろんジャイナ教なども認め、バラモンや沙門を尊敬し布施を怠らないこととも言っていました。

教団の分裂

第3回の結集も、アショーカの時代に行われましたが、このときすでに教団に次の分裂が起きていたと伝えられています。

根本分裂

最初の分裂を「根本分裂」といい、原因は戒律を緩めてよいか、「金銀を扱ってもよい」かで托鉢で金銭を布施されることがあるがこの布施を認めるかだっという説があります。認める派は多く「大衆部」、認めない厳格な派は少く長老上座が多かったので「上座部」と名づけられました。

さらに分裂 部派仏教

この2つの部派がさらに分裂して約20の部派が成立、この部派に分かれた時代の仏教を「部派仏教」と言います。各部派はブッダの教えとされていることを研究して独自の教義を論(アビダルマという)としてつくり互いに論争しました。

部派仏教の僧たちは、権力者や富裕な商業者の保護のもとで、他派との論戦を繰り返す中で僧院内で学問的な研究を主体とするようになり、しだいに民衆からは離れていき貴族的になっていきました。僧院の装飾にはルビーが埋め込められたとも。

部派仏教は、数世紀に渡りインドで大きな勢力を有していたとされますが、のちに興った大乗仏教はこれらの部派仏教を非難して小乗仏教と蔑称したことがあります。

南伝仏教 上座部仏教

アショーカ王が保護したのは根本分裂のうち上座部で、そのときにスリランカに伝えられのも上座部の仏教で、それが南アジア、東南アジア一帯に広がっていきました。これを南伝仏教と言います。南伝仏教は上座部仏教です。

スリランカの上座部仏教はさまざまな経緯があり、一度滅びますがすでに伝わっていたミャンマーから逆輸入して存続しているなど、上座部仏教も現在までさまざまな経緯があり変化もありました。

上座部仏教はテーラワーダ仏教とも言います。

クシャーナ朝で仏教の新展開

アショーカ王の後、紀元前180年頃にマウリヤ朝は滅亡。その後、ギリシア系のバクトリア王国が進出してきて紀元前後にインドにヘレニズムの影響が及んできました。紀元1世紀頃にはクシャーナ朝が成立し北西インドを支配しました。この時代に仏教は新たな展開をしました。

大乗仏教の登場・成立

紀元前後の西北インドから大乗仏教が登場して部派仏教と並んで広がるようになり、クシャーナ朝のカニシカ王は大乗仏教を篤く保護しました。なお大乗仏教は単一の派を指すわけではありません。

部派仏教、上座部仏教への批判的から起こった側面があり、自らが悟りを開き修行完成者「阿羅漢」になる自己救済を目指す姿勢を利己的であり小さな乗り物と批判しました。

大乗仏教は広くすべての人間(衆生)の救済をめざし、そのような力をもつ菩薩を信仰の対象とする大きな乗り物の意味です。普通名詞としての「仏(目覚めた人)」を目指したとも言われます。

2世紀から3世紀にかけて活躍した龍樹(ナーガールジュナ)によって理論化・体系化されて、龍樹は大乗仏教の基盤となる般若経で強調される「空」の概念を説明し、龍樹の思想をもとに形成されたのを「中観派」と言います。

4世紀に入ると、瞑想(瑜伽=ヨーガ)の実践により心の本質を見ることを核とした瑜伽行唯識学派(=唯識瑜伽行派)が現れます。瑜伽行唯識学派は弥勒を祖として無著と世親の兄弟が大成しましたが、中観派と瑜伽行唯識学派がインド大乗仏教の二大流派を形成します。

大乗仏教は出家による自力救済を説く上座部仏教の世界観・救済観を越える形で現われ発展したので、そのような経典が現れました。代表的な大乗仏教の経典として、般若経、法華経、浄土三部経、華厳経、涅槃経、大日経、金剛頂経などが挙げられます。

また、聖徳太子が注釈書を書いた『勝鬘経』『維摩経』は大乗仏教の在家主義にたつ経典でした。

グプタ朝以降

4世紀にグプタ朝が成立。王朝は、仏教と共に、バラモン教が衰退して他のインドの民族宗教などを取込んで再構成されていたヒンドゥー教も保護しました。

ナーランダー僧院の創建

5世紀頃、グプタ朝の王の保護のもとに仏教の教学を学ぶ学院としてガンジス川流域のビハール州南部、マガダ国の古都ラージャグリハにナーランダー僧院が創建されました。

ナーランダ僧院は7世紀のヴァルダナ朝でも栄え、一時は数千人の学僧を集め、仏教教学だげなくバラモン教の教学や医学、天文学、数学などまで研究する総合大学のようだったと伝わっています。

中国僧の来訪と中国への伝播

ナーランダ僧院へ中国から多くの僧が学びにやってきました。著名なのは5世紀初めに法顕、7世紀には三蔵法師として知られる玄奘、また義浄も訪れてこの学院で学び多くの仏典を中国にもたらしました。これ以後、独自の中国仏教の展開が見られるようになりました。

北伝仏教

大乗仏教は北インドから西域を経て後漢時代に中国に伝わり、朝鮮半島を経て6世紀に日本に伝えられました。これを北伝仏教と言います。日本の仏教の主な宗派はいずれも大乗仏教に分類されます。

チベット仏教の成立

北伝仏教とも言われる大乗仏教が、7世紀ごろチベットに伝わってソンツェン=ガンポ王の保護を受けて、チベット固有の土着宗教のボン教という呪術的な宗教と融合して独自に発達してチベット仏教となりました。チベット仏教はモンゴルやネパールにも広がりました。

密教の成立

大乗仏教の一つの宗派として7世紀に密教も現れました。神秘的な呪術により現世的な利益を図ろうとするヒンドゥー教の影響を強く受けたものです。

密教は中国にも伝わりさらに深められて、9世紀に中国に渡った空海や最澄によって日本に伝えられ、空海の真言宗、最澄の天台宗として日本の仏教の中でも独自に発展します。

インド仏教の衰退

仏教はインドではしだいに衰退し一度消えます。

しだいに民衆から離れたものに

インドでの仏教は学問化、知的活動のもののようになり、しだいに民衆から離れていきました。そして民衆には伝統的な社会慣習を基盤としたヒンドゥー教が深く浸透するようになりました。

この傾向は次のヴァルダナ朝以降も同様でした。仏教は王朝の保護を受けていて、ヴァルダナ朝の次のパーラ朝のもとではナーランダ僧院の復興と共に密教の総本山としてヴィクラマシラー僧院が建設されました。しかし民衆にはヒンドゥー教がさらに浸透していきました。

ヒンドゥー教のバクティ運動

ヒンドゥー教が民衆に支持された背景には、6世紀頃から16世紀頃までに全インドに広がったバクティ運動があります。これは知識や理論以上に一心に神を愛することで神の恩寵を得ようとする信仰で、ヒンドゥー教の立場から仏教・ジャイナ教を排斥するものでした。

イスラーム教の侵攻

イスラーム教勢力のインドへの進出は早く、711年に最初の大規模な侵攻がインダス川下流のシンド地方であり、その地を征服しました。そのときはヒンドゥー勢力の抵抗もあってイスラーム勢力の支配はシンド地方より東には広がりませんでした。

しかし、11世紀初めにイスラム教勢力はガンジス川流域に17回にわたって出兵したことを始まりに次々に侵攻を重ねて、1202年にはベンガルまで進出。1206年にはデリーを都として、アフガニスタンを本拠として北インドを支配するイスラーム政権を建てました。

この過程で、イスラム教勢力によって仏教、ヒンドゥー教、ジャイナ教の寺院は破壊され信者が迫害されました。

インド仏教の消滅、ヒンドゥー教の復興

仏教はナーランダー僧院、ヴィクラマシラー僧院も破壊されて、民衆とは遊離していた仏教の僧たちは次々にチベット、ネパール、ミャンマーなどへ難を避けました。僧が去った後、信者たちはヒンドゥー教に吸収されるかイスラーム教に改宗しました。

ヒンドゥー教のバラモンたち、ヒンドゥー教徒は地域社会に根を下ろし民衆の生活レベルに定着していたので、生活を捨てるわけにもいかずにインドを離れませんでした。イスラーム政権はヒンドゥー教徒の信仰を認め彼らの生活を保障しなければなりませんでした。

ヒンドゥー教徒は再建に努力しました。またジャイナ教の寺院も同じく破壊されましたが、その地にとどまっていたため、やがて復興することができました。

こうしてインドでの仏教は13世紀はじめにほぼ消滅しました。

現代のインドの仏教の復興

20世紀に、ヒンドゥー教のカースト制と不可触賎民差別に対する運動を行ったビームラーオ・ラームジー・アンベードカルが、死の2カ月前に50万人の人々と共にヒンドゥー教から仏教に集団改宗して新仏教運動を開始しました。

その後、その活動を日本人僧侶の佐々井秀麗師が中心に引き継ぎ、800万以上に復興しています。

アンベードカルは、カースト制度の最下層(ダリット)の家庭に生まれて、インドで長く続く身分差別の因習を打破するための活動に尽力し、1947年8月にインドが独立を果たすと法相になり、憲法起草委員の一人としてインド憲法の制定にも関わりました。

アンベードカルの憲法草案には信教の自由などが明記されると共に、被差別カーストに対する不利な現状是正するための積極的な改善措置も規定されていました。

仏像

仏教というと仏像を思い起こす人も多いかと思いまので、仏像についても学んでおきましょう。

仏教は偶像崇拝を否定していた

バラモン教も、ブッダ、根本仏教も偶像崇拝を否定していました。ブッダの時代からアショーカ王のマウリヤ朝の時代には仏像がつくられることはありませんでした。当初はレリーフなどでは法輪で仏の存在を示していたり、沙羅双樹の木は描かれていてもブッダの姿は描かれませんでした。

クシャーナ朝の時代から仏像

クシャーナ朝の時代からギリシャ文化=ヘレニズムの影響で仏像はつくられるようになりました。仏像はヘレニズムのギリシア彫刻の影響を強く受けています。

私たちが思い浮かべる仏像は仏教の本来の姿ではなく、ヘレニズムの影響でクシャーナ朝時代に始まり、衆生を救済するという大乗仏教の菩薩信仰と結びついてつくられるようになったものです。

ヘレニズムの影響ではない仏像

クシャーナ朝の後、グプタ朝となりました。

この頃につくられたアジャンター石窟寺院、エローラ石窟寺院などの仏教の仏像やヒンドゥー教の神像はヘレニズムの影響が薄れインド独自の表現が強くなりました。