本来のマインドフルネスの習得に、お釈迦様の生涯を知っていることが役立ちますのでお話しします。

ブッダという呼びかたについて

ブッダという呼びかたは、インドでは仏教がはじまった以前から使われていました。

仏教でも当初は「目覚めた人」を指す普通名詞で、お釈迦様のブッダだけを指す固有名詞ではありませんでした。それがしだいにお釈迦様のブッダだけを指すように変わりました。

このプログラムの「ブッダ」はお釈迦様のブッダのことです。

誕生~出家まで

ブッダは、姓はゴーダマ、名はシッダッタ、サンスクリット語ではシッダールタと言い、紀元前500年代や400年前後などに誕生したとされています。

当時のインドは地域ごとに支配者がいる時代で父スッドーダナは、インドの北東部のシャーキャ国(釈迦国、現在はネパール領内)の国王でシッダールタは王子。母の名はマーヤー。

そして、後に覚(さと)りを開き「目覚めた人=ブッダ」となり「釈迦国の」とつけられて釈迦牟尼、釈尊、ブッダと呼ばれるようになりました。

バラモン教のカースト制

当時のインドの宗教は今のヒンドゥー教の元のバラモン教で、その考えかたにより、人々にはバラモン(祭司)、クシャトリヤ(王族、武士)、ヴァイシャ(平民)、シュードラ(隷属民)の4つの身分のくくりがあり社会的地位・職業を分けられていました。

シッダールタは王子で、2番目の地位のクシャトリヤ(王族、武士)の家系として産まれました。

母マーヤーは出産のため実家のあるコーリヤに向う道中でルンビニー園にさしかかると産気づき出産したと言われています。北伝した仏教によれば4月8日のことで園には花が咲きほこっていたので、今も花祭り、灌仏会(かんぶつえ)や降誕会(ごうたんえ)と言われて祝われています。

天上天下唯我独尊の伝説

シッダールタは母マーヤの右脇から生まれ、生まれてすぐ7歩あゆみ、右手を上、左手を下に向け「天上天下唯我独尊(てんじょうてんがゆいがどくそん)」と言ったという話があります。これは後世につくられた話です。

パーリ語仏典のディーガ・ニカーヤに、お釈迦様のブッダとそれ以前に世にいたといわれる六人のブッダの過去七仏の第一仏の毘婆尸仏(びばしぶつ)が誕生した際に言ったとあります。

それがあとにお釈迦様のブッダを称えるようになってお釈迦様が誕生直後に言ったとされるようになりました。

パーリ語仏典のマッジマ・ニカーヤに「私は世間で最上の者である、世間で最勝の者である、世間で最高の者である。これが最後の生まれであり、もはや二度と生まれることはない」とあり、覚りを開き、つまり輪廻から解脱し目覚めた人=ブッダとなると自ら宣言したものです。

王子としての暮らし

母のマーヤーはシッダールタの生後7日後に亡くなり、 マーヤーの妹マハープラージャーパティによって育てられました。

シッダールタは、父に2つまたは3つと言われている宮殿や豪華な衣服、世話係や教師などを与えられ、何一つ不自由ない生活を送っていました。

父はシッダールタが王位を継ぐことや世俗的な興味がないことを心配して美しい女性たちをたくさんはべらせたり早々と婚姻させたりしたとも言われています。

父シュッドーダナがそのようにしたきっかけは次のように言われています。シュッドーダナはシッダールダを深く愛し、国一番の聖者のアシダ仙人に占ってもらいました。

すると仙人はシッダールダを見るや否や涙を流し始め、シュッドーダナが理由を問うと次のよう答えました。

「このお方は王位を継承されたら世界を治める伝説の転輪王(てんりんおう)に、出家されたなら無上の悟りを得るブッダとなるでしょう。しかし老いている私は王子がブッダになられたとしてもすでにこの世にはおらず説法を聞けない。それが悲しくて涙せずにはいられなかった」と。

この仙人の言葉を聞き、シュッドーダナは王位を継承させようと上記のようにしたそうです。

シッダールダは「教えることがもう無い」と教師が辞任を申し出たほど聡明だったと言われていて、当時のインド思想や哲学、宗教のバラモン教を全て学びつくしたと考えられます。また、例えばパーリ語仏典のマッジマ・ニカーヤには瞑想をしていたと伝わっています。

わたしは、父が政務を行っているときに、あぜ道のジャンプ樹陰に坐って、欲望を離れ、悪のことがらを離れて-中略-初禅を成就したのをよく覚えている

初禅は坐禅や集中の瞑想のサマタ瞑想で集中が深くなってきて現れる禅定の最初の段階です。

そして16歳(19歳という説もあり)のとき母方の従妹のヤショーダラーと結婚。跡継ぎ息子のラーフラが産まれました。

息子・ラーフラの名前の由来は?

ラーフラはシッダールタの出家前から母親が妊娠していて、シッダールタが苦行6年などを経て覚りを開いたときに母親の体内から出たという不思議な話も伝わっていますが、名前の由来にはいろいろな説があります。

日本の僧や学者などが「ラーフラは障害、束縛という意味。魔神ラーフ、転じて障害をなすものということで精進の障害になるものとして名付けた」と説明している場合があります。

しかし、最も古い現存の仏典のパーリ語仏典を守ってきた上座部仏教などには異なる説があります。

古代のインド語では「ラーフ」はナーガ(龍)の頭を意味し、シャカ族のトーテムはナーガ。このことからラーフラは竜の頭を意味、ナーガの頭になる者、つまり跡継ぎが生まれたことを喜んで名づけたという説です。

のちにラーフラは成長して出家して十大弟子の一人に数えられるようになり、正しい修行を最もなした密行第一と称されました。

出家~覚醒前まで

シッダールタは二十九歳で王国をあとにして出家しました。

出家の理由は、次の2点が考えられています。

出家をした理由「四門出遊」伝説

有名な四門出遊の伝説があります。初めてカピラヴァストゥ城から外出したとき、つまりシッダールタはずっと城から出たことがなかったわけなのですが

最初の外出で老人、2回目の外出で病人に、3回目の外出で死者に会い、この身には老いも病も死もあるという避けられない苦しみを感じ、4回目の外出で一人の沙門(しゃもん)に出会い、老いと病と死にとらわれない違った生きかたを知り、出家の意志を持つようになったというものです。

沙門は出家して質素・禁欲な生活をしていた修行者のことです。

出家をした理由「四住期」説

インドには古代から理想の人生「四住期」という考えかたがあります。最終目標の解脱に向かって人生を4つの期、学生期、家住期、林住期、遊行期に分けて、それぞれの段階ごとに異なる目標と義務が設定されていて一生を過ごすというものです。

ブッダは四住期のように、城の中で学生期、家住期を過ごし、跡継ぎの男子のラーフラをもうけたあと、29歳から、林住期で林間で修行し覚りを開き、遊行期で布教・遊行を続けて亡くなったということになります。

家族と合意の上での出家

王族やバラモンの長子が出家することは、ブッダの十大弟子の多くがそうであることからも特別なことではありませんでした。また、ブッダは「跡取りが誕生するまでは出家してはいけない」という当時のインドの決まりも守って出家しました。

そして、父シュッドーダナは出家してからのシッダールタ・ブッダをずっとサポートしていました。妻子は弟子にもなっています。

集中の瞑想のサマタ瞑想を修行

出家後、シッダールタは、バラモンの集中の瞑想のサマタ瞑想を当時最高の仙人のアーラーラ・カーラーマ仙人とウッダカ・ラーマプッタ仙人から習っています。

仏教の瞑想は大別すると集中のサマタ瞑想と気づき・智慧のヴィパッサナー瞑想で、サマタ瞑想でアーラーラ仙人は「無所有処」、ウッダカ仙人は「非想非非想処定」という八段階中の七段階の状態になれていた仙人です。

マハー・パリニッバーナ・スッタンタ(大パリニッバーナ経)に、ブッダが弟子のアーナンダに次のように語ったと書いてあります。

アーナンダは釈迦の侍者として常に説法を聴いていてことから多聞第一(たもんだいいち)と称せられた釈迦の十大弟子の一人です。

アーナンダよ、瞑想法には八解脱の方法がある。

- 一つ、色を思い浮かべて諸々の色を観察する

- 二つ、心の中の色という想いを消して、外界の色を観察する

- 三つ、清浄という想いにのみ専念する

- 四つ、諸々の色想を超越して、空間の無辺大を瞑想し虚空無辺処定に入る

- 五つ、虚空無辺処定を超えて識は無辺なりという識無辺処定に達する

- 六つ、識無辺処定を超えて何物もないと瞑想する無所有処定に達する

- 七つ、無所有処定を超えて無想に近い非想非非想処定に入る

- 八つ、非想非非想処を超えて滅尽定に達する

アーナンダよ、これが八解脱である。

シッダールタはみるみる成果があり、二人の仙人が到達できていなかった最高位の第八段階の滅尽定まで達しました。すごいことです。

さて、シッダールタは最高位の段階まで到達しましたが、サマタ瞑想では人が苦しみから逃れる道としては満足はできないと、師たちは優れた資質を知り後継者としたいと願いましたが辞し彼らのもとを去りました。

苦行

そして、苦行のためにウルヴェーラーの林へ入ると、父シュッドーダナは、シッダールタの警護も兼ねてバラモン(祭司の家系)の5人の沙門を同行させました。

その後、シッダールタは6年間、様々な厳しい苦行を行い骨と皮だけのようになりました。

主に断食の修行だったと推測され、パーリ語仏典のマッジマ・ニカーヤには次のようにあります。

わたしは一日に一食をとり、あるいは二日に一食をとり…、七日に一食をとった。…わたしは半月に一食をとるにいたるまで、定期的に食事の修行をしていた。

野菜のみを食し、あるいはキビのみを食し、あるいは…、森の樹やの根や果実を食し、あるいは自然に落ちた果実を食して暮らしていた。

しかし、シッダールタはパーリ語仏典によると「私はこれらの辛い苦行によっても人法を超えた聖なる智見殊勝を証得しなかった。覚りを開く(菩提の)ためには別の道があるのではないだろうか」と考えるように。

そして「過度の快楽が不適切なのと同様に極端な苦行も不適切と悟り」苦行をやめました。すると5人の沙門はシッダールタを堕落者とあざけり、シッダールタから離れワーラーナシーのサールナートへ去りました。

なお、苦行を全否定している説明を見かけることがありますが、苦行が全く無駄だったということではなく、苦行では覚りには限界があると苦行を卒業したということです。

成道 覚り・覚醒

シッダールタ35歳、現在のガヤー県内近くを流れるナイランジャナー川で沐浴後、村娘のスジャーターから乳粥(ちちがゆ)の布施を受けて、ピッパラ樹(またはアシヴァッタ樹という)の下に坐して瞑想に入りました。

スジャータは村の貧しい娘と思われることがありますが、当時のインドでは裕福な家の娘でした。

そして、シッダールタは覚りを開きブッダ(目覚めた人)となりました。これを成道(じょうどう)と言います。

気づき・智慧のヴィパッサナー瞑想

覚りを開いたとき、最初はサマタ瞑想、次にヴィパッサナー瞑想に取組んだと言われています。ヴィパッサナー瞑想は気づきの瞑想や洞察の瞑想、智慧の瞑想であると言われています。

ブッダが覚ったのは菩提樹の下と知られていますが、菩提樹はピッパラ樹のことで、ブッダがその下で覚り(菩提という)を開いたとされるので菩提樹と言われます。

覚りを開いたところはウルヴェーラーすなわちブッダガヤと言われる地で、次の写真はそこで代々育てられてきた菩提樹で仏教の聖地です。

最初にピッパラ樹(菩提樹)の下、他に2種類の樹の下で3週間の瞑想を続けて解脱の楽しみを味わっていたり、覚りを深め精査もしていたと伝わっています。

覚りの内容は誰にも話すのはよそう

最後の樹の下に坐っていたとき、ブッダに次のような考えが起きました。サンユッタ・ニカーヤに次のように記されています(転載『バラモン経典、原始仏典』長尾雅人責任編集)

わたしがさとり得たこの法は、深遠で、理解しがたくさとりがたい。静寂であり、卓越していて思考の領域を越える。微妙であってただ賢者のみよくそれを知ることができる。

ところが世の人々は五つの感覚器官の対象を楽しみとし、それらを悦び、それらに気持ちを高ぶらせている。それらを楽しみとし、それらを悦び、それらに気持ちを高ぶらせている人々にとって、実に、この道理、すなわちこれを条件としてかれがあるという縁起の道理は理解しがたい。

また、すべての存在のしずまること、すべての執着を捨てること、渇欲をなくすこと、欲情を離れること、煩悩を消滅すること、それがすなわち涅槃である、というこの道理も理解しがたい。

もしわたしが法を説いたとしても、他の人々がわたしを理解してくれなかったら、それはわたしにとって疲労であるだけだ。それはわたしにとって苦悩であるだけだ、と。

世尊はこう考えられて、その心は進んで説法するほうにではなくしないほうに傾いた。

世尊とはブッダのことで。

神に要請されて説法へ

ブッダが説法はしないという考えに傾いていると、同じくサンユッタ・ニカーヤに

そのとき、この娑婆の主ブラフマー神(梵天)は世尊の心中を知って(中略)世尊の前に姿をあらわした。(中略)ブラフマーは(中略)いった。

「世尊、法をお説きください。善き人よ、法をお説きください。世にはその眼があまり塵(ちり)によごれていない人々もおります。いまは彼らは法を聞いていないのでその心が衰退していますが、世尊が法をお説きになったら、やがて法を了解する者となるでありましょう」

そして、ブッダは衆生への憐れみの情から世界を観察されて

世尊が目覚めた者の眼をもって世界を観察されると、衆生のなかには、智慧の眼が煩悩の塵によごれていない者もあり、ひどくよごれている者もある。生まれつき資質のすぐれた者もあり、資質の劣った者もある。善い性質の者もあり、悪い性質の者もある(中略)おのれの罪業についておそれを知りつつ暮らしている者たちもある、ということが知られた。

そして次のように、ブッダはブラフマー神に法を説くと答えました。

不死を得るための門は開かれた。耳をもつ者は、聞いておのれの盲信を捨てよ。

これは「甘露の門は開かれたり 耳ある者は聞け」という有名な偈にもなつています。

布教・伝道

ブッダはブラフマー神の要請もあって教えを説くことにしました。

初めに、かつての師のアーラーラ・カーラーマに説こうと考えましたが、カーラーマは7日前に亡くなっていました。そして、もう一人の師のウッダカ・ラーマプッタに説こうと考えましたが、前夜に亡くなっていました。

初転法輪

そこで、苦行に同伴していた5人の沙門に説くことにして、昔からのインドの宗教の聖地のベナレスに向かい、ベナレス郊外のサールナートの仙人の住む処と呼ばれる鹿野苑(ろくやおん)で5人に最初の説法をしました。これを初転宝輪(しょてんほうりん)と言います。

説いた内容は、ステップ2以降の講義で学びます。

説法を聞くうちに、まずコンダンニャという沙門が、最後は他の4人の沙門も、浄らかな真理を見る眼・法眼を得て修行者の到達し得る最高位、阿羅漢となった、このときブッダも含めてこの世には6人の阿羅漢が存在したと伝えられています。

初転法輪後

ブッダは初転宝輪の後、まずベナレスで布教し、良家の富豪の子のヤサとその友の54人が弟子となり出家します。いなくなった子を探す父親からブッダは神通力でヤサを見えないようにして、その間にヤサの父親に説法して父親や母親と妻も信者となりました。

しばらくベナレスで布教して、ブッダはかつて覚りを開いた地のウルヴェーラーへ向かいました。途中で30人の青年たちが弟子となり出家しました。

ウルヴェーラーの村にはバラモン教の火の祭祀をつかさどるウルヴェーラ、ナディー、ガヤーの三人のカッサバ兄弟がいました。兄弟には合わせて1000人の弟子がいました。

パーリ仏典の『律蔵』によれば、ブッダは、神通力によって3500回の不思議な奇跡を行って、まずウルヴェーラを帰依させ、その弟子たち、さらにそれを知ったナディー、ガヤーも自分の弟子たちと共に帰依して、ブッダのもとで出家修行者になりました。

そして、ブッダは45年間、亡くなるまで布教伝道をしました。ブッダは身分・地位に関わらずあらゆる人に分け隔てなく教えを授けました。

ブッダの死

ブッダは80歳で亡くなりました。

大パリニッバーナ経によると

最後に生まれ故郷へ向かって旅をされて、ベールヴァ村で雨安吾(移動を止めて修行する期間)に入りました。

すると激しい苦痛が生じましたが、修行僧たちに別れをつげないで死ぬのは自分にはふさわしくない、寿命をとどめることにすると言い病苦はしずまり回復しました。

ここにいて亡くなるまでに弟子のアーナンダと様々なやりとりがあり、重要なことを言い残しました。

自灯明、法灯明とそのためにすることを説く

この世で自らを島とし、自らをたよりとして、他人をよりどころとせず、法を島とし、法をよりどころとして、他のものをよりどころとせずにあれ。

「自灯明、法灯明」と知られていることばです。そして一般にはこの言葉の部分だけが取り上げ知られていることが多いですが、この言葉には次の続きがあります。

では、修行僧が自らを島とし、自らをたよりとして、他人をたよりとせず、法を島とし、法をよりどころとして、他のものをよりどころとしないでいるということは、どうして起こるのであるか?

そして、四念処(しねんじょ)を説きました。

四念処

ディーガ・ニカーヤ大念処経では次のようになっています。

身について身を観つづけ、正知をそなえ、気づきをそなえ、世における貪欲と憂いを除いて住む

受について受を観つづけ、正知をそなえ、気づきをそなえ、世における貪欲と憂いを除いて住む

心について心を観つづけ、正知をそなえ、気づきをそなえ、世における貪欲と憂いを除いて住む

法について法を観つづけ、正知をそなえ、気づをそなえ、世における貪欲と憂いを除いて住む

比丘たちよ、比丘はじつにそのようして、正念のものとなる

この四念処は、そうです、本来のマインドフルネスの正念のことです。そして、本来のマインドフルネス瞑想の取組みのことを表わしています。

最期のことば

お前たちに告げよう、『もろもろの事象は過ぎ去るものである。怠ることなく励みなさい(修行を完成させなさい)』と

禅宗では特に「不放逸(ふほういつ)」と言われますが、仏教では怠けて過ごすことを「放逸」と言って避けるべきこととします。

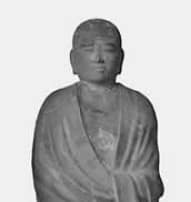

禅宗では作業などの始まりや終わりの時を「木版」(もっぱん)を木槌でたたいて音で知らせますが、次のように書かれている木版があります。

読み方は 「生死事大 無常迅速 各宜しく覚醒し 慎んで放逸する事勿れ」(しょうじじだい、むじょうじんそく、おのおのよろしくかくせいし、つつしんでほういつすることなかれ)。

禅の修行の専門僧堂では、決められた叩きかたでこの木版を叩きながら、この言葉を大声で決められた調子で唱えるのですが、私はなかなか上手にできるようになれなくて、一カ月近く練習を繰り返していた時期がありました。

瞑想しながら亡くなる

最期の言葉の後、ブッダは瞑想を始めます。

サマタ瞑想でなれる禅定の第一段階の初禅から最高の八段階の滅想受定まで。

ここで尊師は初禅に入られた。初禅からたって第二禅に入られた。第二禅からたって第三禅に入られた。第三禅からたって第四禅に入られた。第四禅からたって空無辺処定に入られた。

空無辺処定からたって識無辺処定に入られた。識無辺処定からたって無所有処定に入られた。無所有処定からたって非想非非想定に入られた。非想非非想定からたって滅想受定(滅尽定)に入られた。

このときアーナンダはブッダが亡くなったと思いますが、ブッダはまだ瞑想を続けていて

尊師は滅想受定からたって非想非非想定に入られた。非想非非想定からたって無所有処定に入られた…(中略)(というように逆に進み)、初禅に入られた。

初禅からたって第二禅に入られた。第二禅からたって第三禅に入られた。第三禅からたって第四禅に入られた。第四禅からたって、尊師はただちにまったきニルヴァーナに入られた。

ニルヴァーナとは漢訳では涅槃(ねはん)。繰り返される生まれ変わりの輪廻から解放された状態のこと。煩悩を滅し尽くして悟りの智慧を完成した境地、生死を超えた悟りの境地のことで、仏教の実践の究極的な目的です。

ブッダは瞑想をしながらこの世を去りました。